経済学の基本2

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

経済学の基本2

前々回の記事の『経済学の基本』は、お金は無から生じる(誰かが銀行から借りないと生まれない)ことを国民に認識してもらうことでしたが、もう一つ重要な事を認識してもらう必要があります。

それは現在の貨幣制度では、誰かが借金を背負わなければ経済が成り立たない事です。それを簡単な物語で説明します。

例えば農民と大工と漁師の3人が居たとします。農民は動物性蛋白である魚が欲しく、漁師は大工に家の補修してもらいたと思っており、大工は米を必要としているとします。

そこで農民は銀行に1万円を借りに行きます。銀行は1万円と書いた紙に銀行の判を押した銀行券を発行します。農民は銀行券を持って漁師から魚を買います。漁師はその1万円で家の補修を大工に頼みます。1万円を得た大工は農民から米を買うことが出来、農民は米を売った1万円で銀行からの借金を返すことが出来ました。そして銀行は発行した1万円を破り捨てます。

上記に見るように、お金は無から生じて物を作りサービスを発生するなどの本来の目的である経済活動に寄与して無に帰りました。

しかしこの物語には足りないところが有ります。それは銀行はお金を貸し出すとき元金に利子を加えた額の返済を要求する事です。

仮に利子が1割としたら、農民は利子分の千円を何処から持ってくるのでしょうか。別の誰かが銀行からお金を借りて市場につぎ込んでくれれば農民は千円分米を売って利子を支払うことが出来ますが、そのとき市場のお金は誰かの利子分と農民の利子分が足りなくなる筈です。

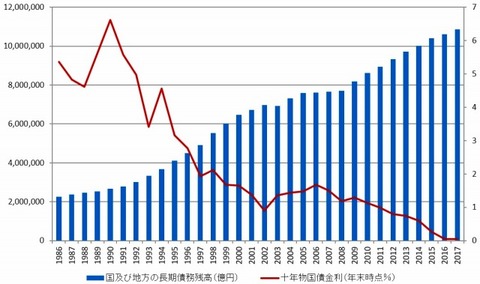

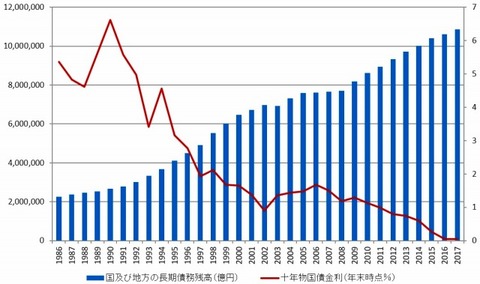

つまりお金は経済活動を活発化しますが、現在の貨幣制度では誰かが借金を増やしていかないと成長も減速もしない定常な経済活動さえ維持できないのです。それが日本の場合は借金を増やして経済を維持しているのは国だったのです。島倉原氏による1872年~2015年の『政府債務の金額』の図(図1)は正にそれを示しています。三橋貴明氏の1986年~2017年の『国及び地方の長期債務残高』(図2)も同じです。

図1、1872年~2015年の『政府債務の金額』

図2、1986年~2017年の『国及び地方の長期債務残高』

今日の記事はこれで終わります。この記事が正しいかどうか、若しその通りだとすると問題は無いのかを考えて見て下さい。異論反論は勿論、同意の意見も含め皆様のコメントをお待ちしております。

--------------------------------------------------------------------------------------

図1、1872年~2015年の『政府債務の金額』

図2、1986年~2017年の『国及び地方の長期債務残高』

今日の記事はこれで終わります。この記事が正しいかどうか、若しその通りだとすると問題は無いのかを考えて見て下さい。異論反論は勿論、同意の意見も含め皆様のコメントをお待ちしております。

--------------------------------------------------------------------------------------

以下はおまけです。時間の余裕が有りましたら読んで見て下さい。

前々回の記事の『経済の基本』の内容についてコメント欄で討論を行っていたところ丁度この記事で取り上げたのと同じ内容をチャンネル桜のを討論番組『【経済討論】日本経済、滅びの道をひた走り?![桜H31/4/6]』でも取り上げていました。

正直、何時までこんな事(財政破綻論を論駁)を議論しているのか。日本の経済成長率は主要国の中で最低。もう具体的にどのような所に財政出動すべきかを議論すべき時ではないかのがが感想です。

討論番組に参加したパネリストの大多数の意見は、ここのブログの『経済の基本』で言っている「お金は無から生じる(誰かが銀行から借りないと生まれない)」と同じです。

少なくとも三橋貴明氏や藤井聡氏の考えとブログの記事が言っている事は同じです。それは三橋貴明氏の「(増税に理解を示す)学者さん達は今有るプールからお金を借りていると思っているらしい。でもそれは違う。」や藤井聡氏「お金は借りることで生まれる」の発言が示しています。

田村秀男氏も以前の番組で「お金は借りないと生まれないんだよな」とぼそっと漏らした事があるので同じ意見でしょう。

高橋洋一氏は勿論分っています。彼は日銀の国債買取どころか政府紙幣の提唱者だったのです。しかし今回は、彼は日本の財政破綻を心配している人に対して、MMT理論(現代貨幣理論)など持ち出さずとも経営理論と同じバランスシートを見せれば納得する筈と言っています。彼らが納得していなかったのは、日本政府が保有している全て資産が乗っているバランスシートを見たことが無かったからのようです。説得するのもめんどくさいと言った所なのでしょう。

高橋氏は「20兆まで財政出動は可能。100兆は無理。インフレになる。」とも言ってます。(インフレになる理由は現在の国民の供給能力以上だからです。財政出動の結果、国民のスキルが上がればもっと大きな額になります)

そこで分っていなかったのが石井孝明氏です。彼はアジア通貨危機を引き合いに財政支出を増やす危うさを言います。

石井氏を含め多くの財政破綻論者が、国債を無限に発行されることを心配しているだろう事を見越して、三橋氏は「国債発行が無限に出来ると誰も言っていない」と言い、藤井氏はインフレ率などを見て調整しながら(上限はインフレ目標)財政出動するのがMMT方式だと説明してましたが石井氏はしっくり行かなかったようです。

どうせなら現在の貨幣制度と日本国が永遠に続くなら国債発行は無限になると言った方が財政破綻論者を分らせる事が出来るかも知れません。つまり国より現在の貨幣制度の方が破綻することに理解が及ばなければ、国の経済問題など理解出来る筈が無いからです。

経済学を学んだ人に限って財政破綻論者や財政均衡主義者になるのは何故でしょうか。それは学ぶ事と自分の頭で考える事は違うからです。どうも経済学は自分の頭で考えていない学者と生徒達による学問のようです。そんな経済学なんか学ばないで、まず自分の頭で根本を考えましょう。

財政破綻論者は放って置いて「お金は経済活動に不可欠な物ですが、お金は無から生じる(誰かが銀行から借りないと生まれない)事と、借りたら利子をつけて返さなければならない事により、誰かが借金に借金を重ねないと経済活動が維持できなくなり、その誰かが国で有る事」は、全国民が理解するべきです。

何故なら経済から考える国民国家とは、自国通貨をどのように増やし、どのように国民を働かせて、どのように分配して行くのかが焦点になるからです。それにピンと来なかった人は、ギリシャのように自国通貨を発行出来ない国が、国民の為の経済政策打てるかどうかを考えて見て下さい。

以上のことから「増税は市場からお金を回収する事であり、緊縮財政は市場にお金を増やさない事なのでどちらも日本の成長を阻害します。政府は国民の供給能力(国民のスキル)の上昇を見ながらお金を増やす(財政出動する)べきです。又、外貨を稼ぐのは外国人の為に働く事なので程ほどに。そして間違っても通貨統合などに賛成すべきでありません。」の結論になります。

『経済の基本2』の記事が指摘したこと(誰かが借金を増やしていかないと定常的な経済活動さえ維持できない)は、討論番組のパネリストのだれも指摘していないので、ブログの言っている事は上記の討論番組を超えているかもしれません。なので是非感想をお聞かせ下さい。

by K.O

PR

コメント

2. 無題

中野剛志の著書、「奇跡の経済教室」の中で「現代貨幣理論(MMT)は、『通貨の価値を裏付けるものは、租税を徴収する国家権力である』と唱える」と紹介しています。

お金の裏付けは「租税を徴収する」力であり、「国家権力」であると言っています。

私はこれに共感します。「国家権力」は「無」では無いです。

ことばの遊びのように思うかもしれませんが、「お金は無から生じる」はブログの読者に誤解を抱かせるというのが私がコメントで最初から主張していることです。

お金の裏付けは「租税を徴収する」力であり、「国家権力」であると言っています。

私はこれに共感します。「国家権力」は「無」では無いです。

ことばの遊びのように思うかもしれませんが、「お金は無から生じる」はブログの読者に誤解を抱かせるというのが私がコメントで最初から主張していることです。

3. 無題

>誰かが銀行からを借り(たい)

そんな事を言ってません。「借りないと」です。

>「資金需要」は「無」なのでしょうか?

A「神に家が欲しいとお願いすると何も無い処から忽然と家が現れた」

B「何も無くはないではないか、お願いが有るじゃないか」

YTさんの言っている事はBと同じです。本題では無いので無視して下さい。

議論をお金は誰かが銀行から借りると生まれる一点に絞ります。

昔の高利貸は自分が持っている範囲のお金しか貸せませんでした。

①処が銀行は一銭も無くても幾らでも貸せます。

②その事をブログではお金が無から生じたと言っています。

③世の中にある殆どのお金はこのようにして生じた金です(一部例外有り)。

質問:

①に同意しますか?。若し違うのならお金はどのようにして世に現れたのですか?(この質問は何回もしていますが返事が有りません)

②の表現が変だと言うのならどのように表現すれば良いのですか?

③に同意しますか?。若し違うのなら教えて下さい。

そんな事を言ってません。「借りないと」です。

>「資金需要」は「無」なのでしょうか?

A「神に家が欲しいとお願いすると何も無い処から忽然と家が現れた」

B「何も無くはないではないか、お願いが有るじゃないか」

YTさんの言っている事はBと同じです。本題では無いので無視して下さい。

議論をお金は誰かが銀行から借りると生まれる一点に絞ります。

昔の高利貸は自分が持っている範囲のお金しか貸せませんでした。

①処が銀行は一銭も無くても幾らでも貸せます。

②その事をブログではお金が無から生じたと言っています。

③世の中にある殆どのお金はこのようにして生じた金です(一部例外有り)。

質問:

①に同意しますか?。若し違うのならお金はどのようにして世に現れたのですか?(この質問は何回もしていますが返事が有りません)

②の表現が変だと言うのならどのように表現すれば良いのですか?

③に同意しますか?。若し違うのなら教えて下さい。

4. 無題

➂ の 「このように」が何を指しているのかいまいちはっきりわかりませんが、信用創造のことを言っているなら 同意します。

私が言いたいのは、

➃資金需要(お金を借りたい)の分だけ、銀行はお金を貸せます。

です。

つまり借りる人がいなけりゃ貸せない。幾らでも貸せるわけじゃないってこと。(信用創造は起こらずお金は生まれない)

表現の事をいえば、前のコメントで書いたのは、「”資金需要” のことを ”無” というのは気持ち悪い」と言いているんです。

書いておいて無視して下さいは無いですよ。神様の話はしてません。もし家がいるなら銀行が ”お願い” を聞いてくれて、お金を貸してくれれば、そのお金で家を買えばいい。(後でお金は返せと言われますが…)そこには需要があるということです。しかし平成時代は十分な需要が無いからマネーストックが増えてこなかった。民間が借りないんだから政府が借りるよって言ってくれたのが、アベノミクス二本目の矢だったけど約束は破られた。

私が言いたいのは、

➃資金需要(お金を借りたい)の分だけ、銀行はお金を貸せます。

です。

つまり借りる人がいなけりゃ貸せない。幾らでも貸せるわけじゃないってこと。(信用創造は起こらずお金は生まれない)

表現の事をいえば、前のコメントで書いたのは、「”資金需要” のことを ”無” というのは気持ち悪い」と言いているんです。

書いておいて無視して下さいは無いですよ。神様の話はしてません。もし家がいるなら銀行が ”お願い” を聞いてくれて、お金を貸してくれれば、そのお金で家を買えばいい。(後でお金は返せと言われますが…)そこには需要があるということです。しかし平成時代は十分な需要が無いからマネーストックが増えてこなかった。民間が借りないんだから政府が借りるよって言ってくれたのが、アベノミクス二本目の矢だったけど約束は破られた。

最新記事

(12/29)

(12/04)

(06/06)

(06/04)

(11/20)

プロフィール

HN:

No Name Ninja

性別:

非公開

1. 無題

このブログで登場するこの文章ですが、「この二つの文章(括弧の中と外)は矛盾していないか」といつも思ってしまって気持ち悪いです。

括弧内の文を考えると、「誰かが銀行からを借り(たい)」という「資金需要」が無いとお金は生まれないと、言ってます。

「資金需要」は「無」なのでしょうか?抽象概念はかたちが無いから無だ、とでも言うのかな。こうなると「『無』とはなにか」、の議論になって、私にはまるで禅問答なのでついていけません。

経済学批判も十把一絡げじゃなくて、平成時代の主流派経済学とか新古典派経済学とか言って欲しいです。MMTのランダル・レイやその元になっているケインズも経済学者と呼ばれてるはずなので…。

令和時代は新古典派から卒業して国民のためになる経済学が主流になって欲しいです。

お金の説明で、中野剛志がよく引用するイングランド銀行の解説(2014年春号季刊誌)によると、「『貨幣とは負債の一形式』であり、経済において交換手段として受け入れられた特殊な負債である。」とのこと。

お金が生まれるのは「信用創造」

によるのだからこの説明は共感できます。

ブログのたとえ話を持ち出した意図はよくわかりませんが、農民は一万一千円分のお米を売って利息を含めて返済しているのが現実だと思います。

銀行員の人も給料もらわないとやってられないでしょうから…。